山环水抱,佘村古风拾遗

“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”这可以算是佘村最恰当的写照。这座始建于元末明初的古村,经过600多年的历史变迁,至今依然生机勃勃。佘氏族人和潘族后人在这里生生不息几代人,沿袭着古朴的民风,也承受着时代变革带来的冲击。

这座年代久远的古村,想象中是一个耄耋老妪的形象:弯曲佝偻的身材,任岁月的风霜在脸上沉淀出深深浅浅的沟壑。她历经沧桑,充满故事。曾经有一群人跋山涉水,一路上可能遭遇了饥饿、疾病、战乱,经历了重重危机和灾难,最终选择在这山环水抱、风景秀丽之地落脚,选择在这里结束他们颠沛流离的生活,揭开新的生活篇章。 此后,佘村在历经了几百年的发展变迁后,定格成了如今的模样。来佘村可以亲眼目睹在经历了时间的风霜洗礼后,村子里那些或是寂寥、或是沧桑、或是依旧挺拔的古宅祠堂、古树古花、古井古窑、那些田庄;听它们诉说寒来暑往几百年的故事,它们本就是一部部活的教科书、生动的生命之书;也可以借此一探明清时代的民俗风情。我想,这正是佘村享有“金陵古风第一村”美誉的原因:古物、遗迹、故事,还有这里的古风和民情。 01 传奇故事

——网络图片

「佘村原先因青龙山、黄龙山而得名“龙村”。朱元璋定都应天府后,听到佘村今后要出天子的传言,于是龙颜大怒,欲有灭村之举,刘伯温得知规劝朱元璋,“天下初定,不宜开此杀戒,为臣前去解决即可。”刘伯温入村后,第一件事是砍掉所有竹林,让千军万马无处藏身;第二件事是切断田埂,此处有九条田埂,乃九条小龙龙筋,于是在九条田埂上插九把铁锹,切断了龙筋,插铁锹的田埂,后演化为“九龙埂”,佘村至今还流传着“挑千挑万,不如插锹吃饭”的俗语;第三件事是开山烧灰。刘伯温认为青龙山系卧龙,在其脊梁上开凿石块煅烧成灰,燃烧掉龙脉。第四件事是焚毁兵器,将村中百姓的大刀、铁矛等兵器集中焚毁。第五件事是改村名,龙村的“龙”字有犯上之嫌,又因村中“佘”姓居多,改村名为“佘村”。从此佘村村名沿用至今。现在,村前有个“九龙广场”,起伏的黑瓦砌成的龙身指代这段离奇的传说。」——网络内容

很遗憾,在佘村并没有听到或看到这段引人入胜的记载。这段有关佘村由来的传说摘自网络,很精彩。你看,“龙颜大怒,欲有灭村之举”。可见,封建帝王拥有至高无上的尊荣和生杀矛夺的权力,普通平民的生死很多时候都在一念之间。智慧如刘伯温,几乎以一己之力避免了这场血光之灾。据说刘伯温博而好学,精通天文、兵法、数理、易经。我自然无力从方方面面来辩述这五条举措的合理性,但是它们看来行之有效,挽救了佘村的男女老少,让佘村能够穿越几个世纪的风风雨雨依旧身姿昂然。佘村有着不定的命数,正是多少代中国人命运的缩影。会不会有人提出:传说而已。但是,传说都是有原因的,有逻辑的,传说的意义恰在于它是真实的写照。

02 佘村寻古

在佘村的山野、田间、村落,不厌其烦地寻找和追问传闻中的“七古”。

1.第一部分

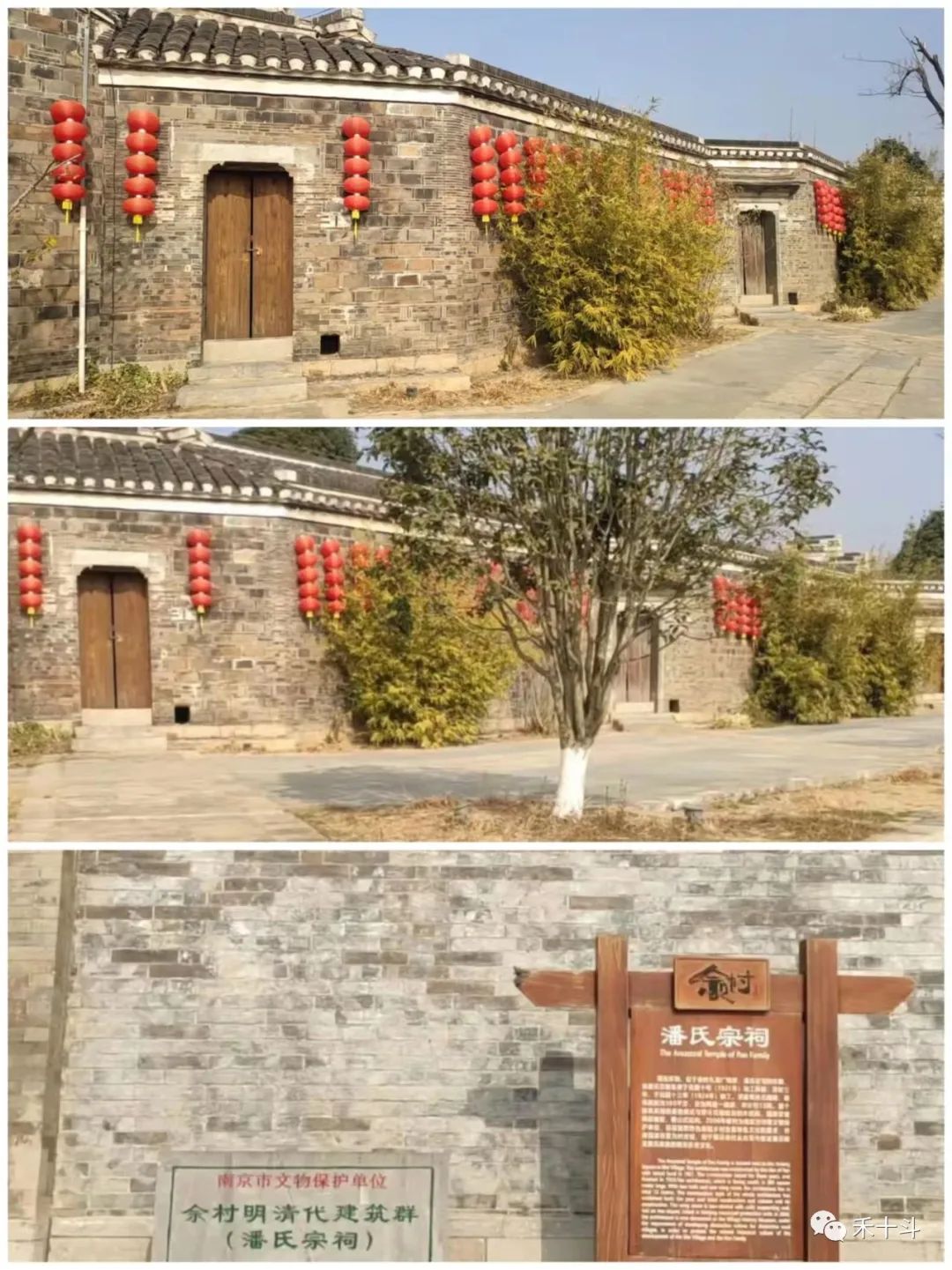

古祠,即潘家祠堂,该建筑坐东北面西南,共二进,一偏房,计十二间。建筑外观庄重古朴,内部雕梁画栋,精致美观,现改建成村史馆,为南京市文物保护单位。

古宅,即潘氏老院,此宅院坐北朝南,建筑结构严谨,距今已有近400年的历史,是今南京地区尚存的古民居建筑之一,为南京市文物保护单位。

——网络内容

在接近村口的“九龙广场”,可以看到“黑瓦起伏的龙脊”这种极具特色的建筑。踏着年代久远的石板路,从潘家祠堂和潘氏老院的门口“路过”。这两处古建筑目前不对外开放。紧闭的大门让人生出无限的遗憾。如此,佘村游的乐趣和意义又剩几成呢?

——网络图片

我穿梭在佘村的小路上,欣赏两边的民居,希望能够从这些普通的民居寻找到一些明清建筑的蛛丝马迹。(以下内容介绍佘村的徽派建筑特点,不喜欢的请略过。)

青砖黑瓦建起的错落有致高大的马头墙,让高大沉闷的建筑避免了一些呆板,呈现出一些灵动和韵致。据说马头墙除了防火的实际功用,因为其外形层层叠叠,高大错落,加之古时徽州人贾而好儒、从文好学的思想,马头墙就有了远望盼归的寓意。人们往往借此表达对赴京赶考、离家经商的家人的思念和盼归之心。

墙体上有一些扇形和矩形的砖砌或木质的镂空雕饰,镂空的图案设计各式各样。据说图案多采用暗喻和谐音的方式表现吉祥的寓意,如“平安如意”用花瓶与如意图案组成谐音表示;“福寿双全”用寿桃与佛手图案表示;“四季平安”是花瓶上插月季花;“五谷丰登”用谷穗、蜜蜂、灯笼组合;“福禄寿”用蝙蝠、鹿、桃表示。有一面墙体上有圆形和方形的、砖制的镂空雕饰。构型有点像鱼鳞,是否有“年年有余”的含义?如今在佘村看到的雕饰感觉已经化繁从简了很多。

大门上上翘的结构应该是沿袭古徽派建筑的门楼。据说向上翘起的飞檐用来阻挡雨水流到大门上。标准的门楼会有像双龙戏珠之类精美的雕饰,是住宅的脸面。这里似乎已经是一个演变版的现代的大门了,仅有青砖黑瓦和略有雕饰的飞檐让人和古老的门楼联系起来。

佘村的徽派建筑整体来看已经比较矮小,而且似乎多为独门独户,不再因袭古徽州建筑那种高墙深宅的外观和“聚族而居”的习俗传统。因此也失去了徽派建筑中“一进套一进”的布局结构。在古徽州建筑中,所有族人一个支系住一进,门一闭,各家各户独立过日子;门一开,一个大门出入,一个祖宗牌下祭祀。徽派建筑的布局特点展示了那个时代的人们有着浓厚的家族观念。而在互联网盛行的今天,各家各户都渐渐搬入高楼大厦,家族观念也日渐淡漠,民俗风情与之前已经天壤之别。

我觉得佘村应该和其他景区那样,配置导游或导游器,让游客可以一边听着佘村的传奇故事,一边参观潘氏宗祠和潘家老院。我们一进一进地往里走,切身地体会徽派建筑那种“一进套一进”的建筑格局;跟随着导游的指向,近距离地欣赏那些雕梁画栋,听一听这些雕饰蕴藏的古朴美好的意义;去到天井里面,仰头望向那被格成方形的天空,体验置身深宅大院是一种怎样的孤独……

这样才能展现出一个鲜活的、丰盈的佘村:有着自己的故事传奇、独特的民俗和风情。这样的佘村才会牢牢地留在人们的记忆深处,时时散发出作为文物古迹的馨香,才会激起人们内心深处的无限敬意与爱戴。

2.第二部分

古铁,朱元璋定都应天府(今南京)后,为巩固其政权,严禁民间私藏兵器,下令缴集武器而焚毁之,佘村焚毁兵器留下的铁渣倒入村东一个池塘,堆积成山,横卧塘中,此塘俗称“生铁塘”,村中素有“一尊铁牛戏小塘”的说法。“铁牛”后来被毁,但塘底部分残渣依旧可见。

——网络内容

村口的池塘盛着“铁牛”。遗憾的是,因为没有导览牌,“铁牛”也已被毁,所以带着孩子在池塘外围的石头上跑了几次,都不知道这是一处值得观瞻的古迹。池塘里的“铁牛”几乎已经骨化形销,只有池底残留的铁渣依稀可见。但是,只要有故事在,一切都不会真正消亡。

3.第三部分

古花,即400岁的“枯枝牡丹”,位于潘氏老院内,以特、怪、奇著称,花瓣闰年奇数十三瓣,平年偶数十二瓣,每年谷雨前后三日内开花,花信准确无误,花期较短,芳容难赌。

——网络内容

这么神奇的古花,却被封锁在潘氏老院内,令人无法一睹芳容。

古井,位于村中心三茅宫西侧,距今有300余年历史,井圈外呈八角形,内径35厘米,高58厘米,井圈上有内凹龛状二处,一处刻“井泉龙王之位”;一处刻“大明年间为一源泉,至大清甲申年改置为井”。现为市级文物保护单位。

——网络内容

——网络图片

井壁斑驳,上面的刻字却清晰可见。从“井泉龙王之位”还是可以窥见中国传承几千年的佛、礼文化在民间的根深蒂固。近年来,随着科技、互联网的迅速发展,这类文化礼俗在老百姓的脑海中似乎也慢慢淡化了。

4.第四部分

古树,即古柏(圆柏)树,位于村前牛家山口,系潘氏四房先祖遗物,据测算树龄逾500年。树高约10余米,直径约1米,枝繁叶茂,树干一半生一半死,虽经多次毁损,依然得以保存至今。

古窑,明洪武年间,佘村村民在小茅山北麓“龙口”、南麓“马槽”、“大水沟”及村西“西堰”等处广建石灰窑,大烧“石灰”。所产石灰品质优良,加之价格低廉,颇享盛誉,远销金陵内外。

——网络内容

按照村民的指示上后山寻找,但是古树依旧杳无踪迹。我们误打误撞地进入后山的田野里。田野里有一个旧时代的汲水装置,可以现场尝试和体验旧时农作物的灌溉过程。

离开田野往村口走的时候,又碰到了石磨和石碾。这应该是佘村规划的游乐场地和设施,但是也没有明确的指示牌,很多游客可能会因此错过这些体验项目,真的很可惜。佘村设置这样的民俗体验项目是很好的,目前的规模觉得还比较简陋,可以再增设一些内容和项目,就地建造几个体验馆,这样游客的体验才能更丰富。

03 美丽乡村 在佘村的山间田野和村落间胡乱地跑,跟随涧水溪流的踪迹,漫步小桥和石径,倒也不是没有乐趣。金秋十月的时候,晴明的天空下,远望群山村郭,近观稻浪翻波。在粉黛子灿烂的树林里穿越,在河塘岸边悄悄地观察停歇在芦苇上的小鸟觅食。开阔的视野,乡间的气息,让人心旷神怡,身心舒展。佘村人自己种植粮食蔬菜,似乎还过着游离于都市、远离尘嚣的自给自足的生活。散步在村落和田间,会有农家饲养的猫围观和狗一路友好地尾随。 离开佘村,我们带着孩子行驶在青龙山逶迤攀升的“小川藏线”上,数着一个个急坡弯道,小小的刺激带来无比的兴奋。从小川藏线下来,在龙尚水库的斜坡上奔跑一阵,嬉闹一阵,扔扔石子,简简单单的快乐却实实在在。然后驱车到达佘村水库,看佘村水库的山明水秀,白鹭掠水。 周末带着孩子到佘村及其周边作一次美丽乡村游还是很不错的。